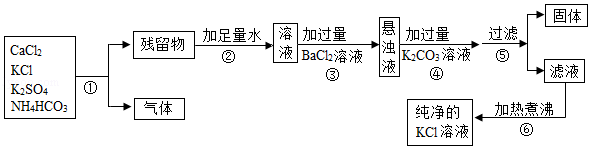

为了将混有硫酸钾、氯化钙、碳酸氢铵(不稳定,受热易分解生成氨气、二氧化碳和水)的氯化钾提纯,并制得纯净的氯化钾溶液,某同学设计的实验流程如下

请根据以上流程图中的信息.回答下列问题:

(1)步骤①中除去碳酸氢铵的方法是 ;

(2)步骤④中加过量碳酸钾溶液的目的是 ;

(3)此设计方案是否严谨?并说明理由 .

某化学兴趣小组欲探究CO2与NaOH溶液反应后所得溶液中的溶质组成。

[查阅资料]1.Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3

2.NaHCO3可以与碱溶液反应,生成Na2CO3

3.Ca(HCO3)2能溶于水

[提出合理猜想]猜想一:溶质为Na2CO3

猜想二:溶质为 NaHCO3

猜想三:溶质为Na2CO3,NaHCO3

猜想四:溶质为 ;

[验证猜想]假如猜想三成立,请你根据下列提供的试剂,完成实验报告。可选试剂:NaCl溶液、NaOH溶液、CaCl2溶液、稀盐酸(每种试剂可重复选用)

|

实验步骤 |

实验现象 |

实验结论 |

|

|

①取反应后的溶液样品于试管中,滴加 溶液 |

|

Na2CO3存在 |

|

|

②向步骤①的试管中继续添加①所滴加的试剂,直至 ,过滤后得滤液。 |

/ |

NaHCO3存在 |

|

|

③向步骤②所得的滤液中加入试剂 |

方法一: 加入; |

|

|

|

方法二: 加入 。 |

有白色沉淀生成 |

||

图为实验室制取气体的常见装置,请回答下列相关问题:

(1)用A装置制取氧气,写出该反应的化学方程式: 。

(2)用C装置制取二氧化碳比用B装置的突出优点是 。

(3)D装置在实验室中有多种用途:

①若用D装置检验二氧化碳,瓶内发生反应的化学方程式是 。

②若用D装置收集二氧化碳,验证二氧化碳已经收集满的方法是 。

(4)实验室可用次氯酸钠固体粉末和浓盐酸在常温下反应制取氯气,氯气的密度比空气大、有毒,可与水反应生成酸。据此你认为实验室制取较多量的氯气时,最好选用的发生装置是 ,如果用D装置收集氯气,气体应从 (填“a”或“b”)口进。为防止氯气污染空气,应选择 性溶液处理尾气

根据所学化学知识回答下列问题

(1)在粗盐提纯实验中,若蒸发时没有用玻璃棒搅拌,产率将会有什么变化

(2)小明在做过滤实验时,滤液流下速度慢的原因可能是什么?(答一点即可)

(3)木炭在氧气中燃烧时,木炭自上而下慢慢伸入到集气瓶底的目的是什么?

(4)做CO还原Fe2O3的实验时,为什么先通一会儿CO,然后再加热?

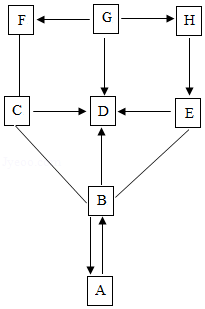

经过一年的学习,同学们认识了很多化学物质,它们在一定条件下可以转化或者相互反应。

如图所示,A~H是初中化学所学的八种不同物质。“﹣”表示相连两物质之间能发生反应,“→”表示一种物质能转化成另一种物质。(部分反应物、生成物、反应条件已略去)

(1)已知A物质俗称纯碱,它的另一个俗称是 。

(2)已知H是磁铁矿的主要成分Fe3O4,F是黑色固体,则F是 O ,G→H的化学反应基本类型是 。

(3)D是 。

(4)写出B和C反应的化学方程式: 。

(5)写出A→B反应的化学方程式: 。

某班同学在实验室完成实验探究后得到废液A,其中含有稀硫酸、硫酸亚铁和硫酸铜。老师将同学们分成甲乙两组,继续进行如下实验,请完成下列相关问题:

[甲组任务]将废液转化成硫酸亚铁晶体。实验流程如图

(1)滤液B中的溶质来自于哪几个部分?

(2)写出上述流程中的一个化学反应方程式: 。

[乙组任务]利用废液来探究金属铝的化学性质。实验流程如图:

(3)滤渣C中一定没有 。

(4)滤液D中一定含有的溶质是 (填化学式,下同),可能含有的溶质是 。