“在中国长达数千年的历史中,曾有过三次……大革命:第一次发生于公元前221年,它结束了领主封建制,创立了实行中央集权制的帝国;第二次发生于1911年,它结束了帝国,建立了民国;第三次发生于1949年,它创建了共产党领导的政权。”阅读下列材料,回答问题:

材料一 郡县之制垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之……秦之所灭者六国耳,非尽灭三代之所封也。则分之为郡,分之为县,俾才可以长民者皆居民上……为天下计,则(郡县制)害不如封建制滋也多矣。

——王夫之《读通鉴论·秦史》

材料二 郡县之失,其专在上……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。

——顾炎武《郡县论》

(1)根据材料一、二分别概括王夫之、顾炎武对郡县制的看法。郡县制与分封制相比较,其主要特点是什么?简述郡县制在中国历史发展中的积极作用。

材料三 中国的资本主义近代工业,从19世纪70年代开始到1911年四十多年,投资万元以上的厂矿约700多个,资本总额仅1.3亿元左右,而1912年至1919年八年间,建成厂矿470多个,投资9500万元,加上原有企业的扩建,新增资本达1.3亿元以上,八年超过了过去的40多年。

——严中平等编《中国近代经济史统计资料选辑》

材料四 1915年,袁世凯公开复辟帝制,遭到全国人民的强烈反对,83天后,被迫取消帝制。1917年,军阀张勋拥戴清朝废帝溥仪登基,在全国人民的怒斥声中,12天后复辟丑剧就草草收场。

——《中国近代史参考》

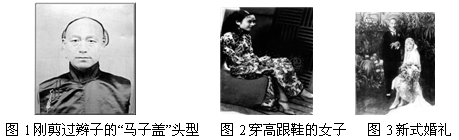

材料五

材料六 “这十三年来,政治上、社会上种种黑暗腐败,比前清更甚,人民困苦,日甚一日,……俄国虽迟我革命,而已成功;我虽早六年革命,而仍失败。”

——1924年1月 孙中山《国民党改组问题》

(2)据材料三、四、五概括辛亥革命有何历史意义?

(3)导致材料六中“我虽早六年革命,而仍失败。”的主要原因是什么?为改变革命屡败的局面,孙中山在理论和政治上有和重大创新或举措?

材料七 人民民主是我们党始终高扬的光辉旗帜。改革开放以来,我们总结发展社会主义民主正反两方面经验,强调人民民主是社会主义的生命,坚持国家一切权力属于人民,不断推进政治体制改革,社会主义民主政治建设取得重大进展,成功开辟和坚持了中国特色社会主义政治发展道路,为实现最广泛的人民民主确立了正确方向。

(一)支持和保证人民通过人民代表大会行使国家权力。……

(二)健全社会主义协商民主制度。……

(三)完善基层民主制度。……

(四)全面推进依法治国。……

(五)深化行政体制改革。……

(六)健全权力运行制约和监督体系。……

(七)巩固和发展最广泛的爱国统一战线。……

——胡锦涛在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗》

(4)新中国成立后为实现人民当家作主的权利,提供了哪些制度和法律的保障?利用建国以来的史实,对材料(一)——(七)条内容中的任意一条进行证明。

根据材料并结合所学知识回答问题:

材料一甘地认为,非暴力抵抗是印度争取摆脱英国殖民桎梏的惟一正确方法;同时,

他认为非暴力抵抗并不意味着对外国统治和其他罪恶的屈服。他写道:“我深信假如只

有在怯懦和暴力两者之间加以选择时,我将劝人选择暴力┅┅我宁愿要印度采用暴力来

保护自己的荣誉,而不愿印度卑躬屈膝、含垢忍辱地听人家侮辱,失去自己的荣誉。可

是我认为非暴力比暴力高明得多。”“因此我并不是因为印度衰弱才号召印度实行非暴力

主义,而正式因为认识了印度的力量我才号召印度实行非暴力主义。”

-----------王春良《世界现代史诸问题》

材料二 1920年8月1日,为了抗议英国等战胜国强加给土耳其的《色佛尔条约》,甘

地第一次发动了非暴力不合作运动。“不合作”的纲领包括:受封者退回爵位封号、抵

制立法机构选举、抵制在政府机关和法院工作;拒绝在英国学校读书;提倡手纺车运动

以抵制英国货物泛滥。在运动后期,提出拒绝纳税的要求。12月,在国大党年会上通

过了以自治为目标的不合作纲领。

---------齐世荣、吴于廑主编《世界史》

材料三贾•尼赫鲁记述道:“曹里曹拉事件后,我们的运动突然停止,我想国大党的

著名领袖差不多全都愤慨,只有甘地例外。┅┅年轻人当然更加激动。”“难道我们必须

使三亿多印度人受了关于非暴力行动的理论和实践的训练后才能前进吗?即令如此,我

们当中有多少人敢说,我们在警察极度挑衅下还能十分斯斯文文吗?即令我们办得到,

但是那些打进我们运动中来的暗探和内奸采取暴力行动或煽动别人从事暴力活动,我们

对这种人有什么办法呢?如果这是非暴力运动的惟一条件,那么非暴力的抵抗方法必然

失败。”

---------王春良《世界现代史诸问题》

请回答:

(1)材料一中甘地选择非暴力主义的理由是什么?(不得摘抄原文)实际原因又是什么?(3

分)

(2)据材料二,非暴力不合作运动的目标是什么?“不合作”的范围涉及哪些具体的社会部

门或领域?(不得摘抄原文,3分)

(3)据材料三,概括“非暴力不合作运动”中出现了哪些问题?(不得摘抄原文2分)

(4)有人认为:“非暴力”不合作运动实际上是号召群众逃避斗争,你是否同意这种观点?并

说明你的理由和看法。

阅读下列材料,然后回答问题:

材料一 当英国尊贵的先生们不剥夺美洲的自由就不满足的时候,看来有必要采取某种措施,

避开这一打击,并维持我们祖先给我们的自由。……我认为我们每一个人应毫不犹豫地拿起

武器;但是拿起武器应该是最后迫不得已的手段。——华盛顿

材料二决计与那个不公平、不人道之国断绝一切关系。——华盛顿致友人的信

材料三华盛顿异人也,其事勇于胜广,割据雄于曹刘。既提三尺剑,开疆万里,乃僭位号,

不传子孙。而创为推举之法,几于天下为公。……——徐继畬《瀛环志略》

请回答:

(1)材料一反映了华盛顿怎样的思想?材料二与材料一相比较,华盛顿的思想发生了什么

变化?

(2)材料三中主要肯定了华盛顿的那两个方面的功绩?“创为推举之法”是指什么?(4

分)

材料四 “对德国来说,拿破仑并不像他的敌人所说的那样是一个专横跋扈的暴君。他在德

国是革命的代表,是革命原理的传播者,是旧的封建社会的摧毁人。”

——恩格斯《德国状况》

材料五法国大革命的几次战争起初是民族战争,而且确实是这样的战争。这些战争是革命

的:保卫伟大的革命,反对反革命君主国联盟。但是,当拿破仑建立了法兰西帝国,奴役欧

洲许多早已形成的、大的、有生命力的民族国家的时候,法兰西的民族战争便成了帝国主义

战争,而这种帝国主义战争又反过来引起了反对拿破仑帝国主义的民族解放战争。

——列宁《论尤尼乌斯的小册子》

(3)材料四从哪些方面肯定了拿破仑的行为?

(4)阅读材料四和材料五,恩格斯和列宁对拿破仑的论述是否矛盾?为什么?

几千年来的中国,有人崇拜孔子,有人批判孔子,但是谁也绕不开孔子,孔子

成了中国传统文化的象征。阅读材料回答

材料一子之武城(鲁国小邑,当时孔子的学生言偃任武城宰),闻弦歌之声,夫子莞尔而

笑曰:“割鸡焉用牛刀?”(意谓治理这样一个小地方,用得着这样大张旗鼓地用礼乐进行教

育吗)子游(言偃字子游)对曰:“昔者,偃也闻诸夫子曰:‘君子学道则爱人;小人学道则

易使也。’”子曰:“二三子(同学们)!偃之言是也;前言戏之耳!——《论语》

(1)材料一中言偃任地方官实践了孔子的哪些政治主张?从这则故事可以看出孔子作为

教育家的哪些风格?

材料二朕看古来帝王以仁义为治者,国祚延长,任法御人者,虽救弊于一时,败亡亦促。

既见前王成事,足是元龟(意指借鉴)。今欲专以仁义诚信为治。望革近代之浇薄也。……

朕今所好者,惟有尧舜之道,周孔之教。以为如鸟有翼,如鱼依水。失之必死,不可誓无耳。

——唐太宗

(2)唐太宗自称好“周孔之教”,结合材料说明他弃法崇儒的原因,并结合所学知识说说,

唐太宗是怎样从经济政策和法律制度方面实践“以仁义为治”的。

材料三 (康熙二十三年)戊寅,上次曲阜。己卯,上诣先师庙,入大成门,行九叩礼。至

诗礼堂,讲易经。上大成殿,瞻先圣像,观礼器。至圣迹殿,览图书。至杏坛,观植桧。入

承圣门,汲孔井水尝之。顾问鲁壁遗迹,博士孔毓圻占对甚详,赐官助教。诣孔林墓前酹酒。

书“万世师表”额。——《清史稿》

(3)结合材料说说康熙帝对孔子和儒家思想采取了什么态度?他这样做的主要目的是什么?

材料四两千多年前的孔子、孟子便主张民权。孔子说:‘大道之行也,天下为公’。便是主

张民权的大同世界。又‘言必称尧舜’,就是因为尧舜不是家天下。尧舜的政治,名义上虽

然是用君权,实际上是行民权,所以孔子总是宗仰他们。……由此可见,中国人对于民权的

见解,二千多年以前已经早想到了。”——孙中山

(4)从材料中归纳,孙中山认为孔子主张“民权”的依据是什么?孙中山在理论上和实践

上对“民权”思想有哪些新的发展?

阅读下列材料:

材料一 新皇帝开始将早先在本国取得辉煌成功的法家学说应用到全中国。他废除了所有的

封建国家和王国,将广阔的国土划分为若干行政区,每一行政区都配备一批由中央政府任命,

并向中央政府负责的官员。—— 斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州

县。其大者为都督府,以首领为都督、刺史,皆得世袭。虽贡赋版籍,多不上户部……大凡

府州八百五十六,号为羁縻云。——《新唐书》

材料三郑经提出:“苟能照朝鲜事例,不削发,称臣纳贡,尊事大之意,则可矣”

——江日升《台湾外记》

四月天山路,今朝翰海行。 积沙流绝塞,落日度连营。战伐因声罪,驰驱为息兵。敢云

黄屋重?辛苦事亲征。——康熙帝《翰海》

请回答:

1)据材料一,说明“新皇帝”巩固统治的主要措施。

2)据材料二归纳唐太宗治理东突厥地区政策和措施。

3)据材料三说明康熙时面临哪些矛盾?对此,他采取哪些措施来解决?

4)综合以上材料,概括指出三位封建帝王在统一多民族国家发展史上的地位。

(16分)近代以来,各国之间的联系不断扩大,经济贸易日益频繁,经济全球化

成为世界发展的一种趋势,在此过程中,西班牙、葡萄牙、英国和美国分别在不同的历史时

期起了主导作用。阅读下列材料,回答问题。

西葡篇

材料一在(公元)1500年以前,阿拉伯和意大利商人在亚欧大_陆上从一个地区运货到另一

个地区,而货物主要是奢侈品、香料、丝绸、宝石及香水。但是到18世纪后期新世界的种

植场生产的大量砂糖、咖啡及棉花等大部分运往欧洲出售;西班牙、葡萄牙人也向新世界引

进欧洲各种水果,如橄榄以及葡萄。美洲的特色也流向世界各地,如玉米、马铃薯、西红柿、

番薯、花生、各种豆类及南瓜、可可等。

——吴于廑、齐世荣主编《世界史·近代史》

(1)根据材料一说明18世纪后期世界发生了哪些变化?简析其原因。(4分)

英国篇

材料二如果可以把1492年看作经济全球化的开始,那么首先是葡萄牙和西班牙开创了现

代全球化;然后是大英帝国、法国等欧洲国家开始大规模向全球殖民……

——海军《火预言:2049年的世界》

(2)依据材料二并结合所学知识,概括指出1640年一1870年间英国大规模向全球进行殖民

的政治经济条件。(4分)

美国篇

材料三 20世纪中期,由于美国作为一个经济巨人和超级大国的出现,全球化又获得了额

外的巨大提高。美国在第一次世界大战结束时,经济就已经十分强大了,只是经济保护主义

和相互孤立限制了它充当全球角色。二战后,由于其工业未受到任何损失,经济变得更为强

大,从此以后.美国便担当了管理世界资本主义的重任,包括在布雷顿森林体系中充当核心

角色。美国十分大度地保持自己对进口的开放……允许技术自由转让,通过马歇尔资助计划,

美国向欧洲提供了巨额贷款,成为世界上最大的债权国。当然,它在向各国提供贷款的同时。

也为美国本土的一些跨国公司进入新的市场提供了机会。

——(英)罗宾·科恩、保罗·肯尼迪《全球社会学》

(3)依据材料三并结合所学知识,概括二战后美国成为世界经济霸主的主要原因。(不得摘抄

原句)(4分)

争鸣篇

材料四 20世纪90年代以来,经济全球化迅速发展。针对经济全球化问题,美国前总统克

林顿曾说:“如果由于害怕全球化的破坏而希望挡回全球化的力量,我认为是不可取的”。古

巴前领导人卡斯特罗则认为,“由于不公正的国际经济秩序,经济全球化并没有使广大的发

展中国家从中受益,反而造成……富国愈富,穷国愈穷”。

(4)利用材料三中克林顿和卡斯特罗的观点,以“正确看待世界经济全球化”为主题发表你

的见解。(4分)