阅读下列材料,回答有关问题。

材料一:古典民主是直接民主制,奉行的宗旨和原则是自由和平等,自由体现于政治生活为“人人轮番当统治者和被统治者”,平等则要求“数学(数量)平等”,就是说“全体公民人人相等”。所以,政事须经公民集体议决,由大多数人的意志裁定,实行少数服从多数的原则。

----摘引自施治生《试论古代的民主与共和》

材料二:尽管在君主立宪制度下,英王仍然是终身和世袭的国家元首,享有宪法赋予的法律上或形式上的巨大权力,但是这种政体下的国王是“统而不治”、“临朝不理政”。宪法在赋予权力的同时,对王权的行使也加以了种种限制。通过一系列法案的颁布,逐渐确立了议会至上的原则。 ----摘引自丁翌试《析英国君主立宪制的确立》

材料三:(1787年美国)制宪者的目标是一个权力分立的限权政府。首先,权力分立是核心。……其次,与分权观念一样重要,并且起到限权政府功能的是制衡观念。

----摘自王瑾《美国建国时期宪政思想研究》

(1)据材料一,概括雅典古典民主的主要特点。

(2)据材料二,分析英国君主立宪制的特点。

(3)结合材料三和所学知识,说明美国是如何建立“限权政府”的?

阅读下列材料,回答问题。

材料一 奢则不孙(越礼),俭则固(寒酸)。与其不孙也,宁固。

——《论语》

材料二 明朝后期,(暴富之家)男子服锦绮,女子饰金珠,是皆簪拟无涯,逾国家之禁也。

——嘉靖《太康县志》

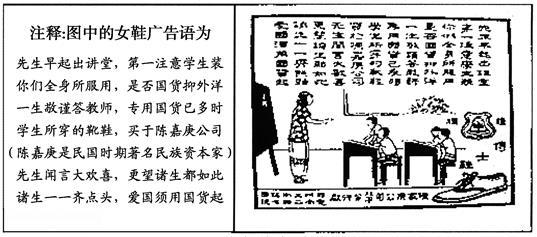

材料三 民国时期非常流行的一款国产欧式女鞋广告

材料四 1978年改革开放以前,居民消费主要追求“三转一响”的老四件——自行车、缝纫机、手表和收音机。80年代中期形成了以家用电器普及为代表的耐用消费品热潮,以彩电、冰箱、洗衣机、录音机为主要代表的新四件成为集中的消费热点。新四件基本普及后,电话、空调、家用电脑又逐渐进入城镇居民家庭,汽车、住房等高档消费品进入城市家庭。

——摘编自凤凰财经网

请回答:

(1)与材料一相比,材料二的消费观念有何变化?(2分)这一变化反映了怎样的社会现实?(4分)

(2)材料三体现了怎样的消费观念?(2分)结合所学知识分析其原因。(6分)

(3)根据材料四,概括改革开放以来居民消费的变化。(2分)综观古今,你认为影响消费观念的因素有哪些?(3分)

实现现代化是近代以来世界历史发展的趋势。阅读下列材料,回答问题。

材料一 哥伦布发现美洲以及接踵而来的葡萄牙人、美国人、英国人、法国人等,通过对新土地的殖民和占有,与土著居民的接触、交往和融合给美洲人送去了新世界的文明,还使新旧大陆的物产得以交换和传播……没有美洲贡献的大量金银与物质财富,没有北美的自由移民垦殖区,西方资本主义的发展将会缓慢得多……东西两半球的不同文化圈的汇合,开启了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变的过程。——黄邦和《通向现代世界的500年》

材料二 经济的迅速增长,使英国进入了一个名副其实的富裕社会。可由于社会忽视了公平分配的问题,多数人没有分得应得的成果。在整个工业革命时期,有1/3左右的工人家庭始终处于贫困……在19世纪上半叶的曼彻斯特,社会下层……成员平均寿命只有17岁……根据内务部每年公布的犯罪统计,仅在英格兰和威尔士,所发生的刑事犯罪数字为:1805年4 605起,1842年达到31 309起。工人意识到不公平的分配使得他们受苦,因而滋生出对社会的反叛情绪,并汇合成一场声势浩大的群众运动。

——摘自钱乘旦、刘金源主编《寰球透视:现代化的迷途》

材料三 18世纪末19世纪初,正是现代化运动在西方蓬勃兴起、民族主义潮流汹涌激荡的时代,而拥有当时世界上最多人口和辽阔疆土的中国,却紧闭自己的大门,一如既往地沉睡在文化主义的梦幻之中。不难想象,一旦这两个不同的世界发生碰撞和武力较量,将会出现怎样的结果。

——胡福明《中国现代化的历史进程》

请回答:

(1)根据材料一,结合所学知识,归纳新航路开辟怎样“开启了人类从传统农耕文明向现代工业文明转变”?(4分)

(2)根据材料二,概括指出工业革命后英国出现的社会问题。(6分)

(3)根据材料三,结合所学知识,分析“两个不同的世界发生碰撞和武力较量”的直接结果是什么?(3分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一前苏联有许多学者以从列宁晚期著作中描绘出来的轮廓,把列宁的社会主义模式的主要特征归纳为以下几点:在国家计划范围内,为了劳动者的利益利用价值规律和商品货币关系;根据劳动的质和量付给报酬的原则;允许多元化的社会主义所有制形式存在……

——苏联1989年《有关社会主义的现代概念》专题讨论会纪要

材料二关于经济改革,戈尔巴乔夫提出,以公有制为主体是“经济垄断”,只有实行私有化,建立“真正的市场经济”,才能“恢复社会公正”。1987年通过的、次年生效的《国营企业(联合公司)法》是改革时期主要的经济法。《国营企业法》的目的,就是使苏联企业成为自治的、民主的和财政上独立的生产者。

——摘编自肖明《戈尔巴乔夫改革及其本质》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括列宁的社会主义模式的特征。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,对戈尔巴乔夫经济改革进行评价。(6分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析列宁、戈尔巴乔夫改革一成一败的原因。(6分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一绝大多数历史学家认为:公元1500年前后是人类历史的一个重要分水岭,从那个时候开始,人类的历史才称得上真正意义上的世界史。正是从那个时候起,割裂的世界开始连接在一起,经由地理大发现而引发的国家竞争,拉开了不同文明间相互联系、相互注视,同时也相互对抗和争斗的历史大幕。

——《大国崛起》解说词

材料二从(20世纪)30年代经济危机之后,凯恩斯学派在西方世界就大行其道,并且占据了统治地位。这一学派……给资本主义经济开的灵丹妙方是:当经济出现萧条时,通过扩大政府开支、减税和降低银行利率等办法来刺激需求,促进生产繁荣。当出现通货膨胀时,则以减少政府支出、增税和提高利率等措施来抑制通货膨胀的发展。这些办法在相当时期内,收到了一定效果。

——王斯德《世界当代史参考资料》

材料三“新经济”事实上被人们在不同的场合赋予着不同的含义。最初,新经济是用来指美国经济在近几年所表现出的一种状态:在科技进步和全球化的基础上长期高增长、低通胀、低失业率。后来,随着“网络股”的飙升,国内外的许多人正在许多场合把以信息、网络业为代表的所谓“新科技产业”或“科技板块”称为“新经济”。

——根据著名经济学家樊纲的相关资料整理

(1)根据材料一并结合所学知识,概括1500年前后不同文明间的注视和对抗。(6分)

(2)根据材料二、三,分别指出凯恩斯学派和“新经济”的特点。(6分)

(3)从世界经济发展的角度,分析上述材料所反映的事件之间的联系。(6分)

阅读材料,完成下列要求。

材料一 1933年7月,《申报月刊》中国现代化讨论对于中国知识界广泛使用“现代化”一词,确有开风气的作用……蒋廷黻在《申报月刊》讨论之前,即在《独立评论》上频繁阐释了包括社会政治、经济、文化、教育等诸方面的全面现代化观。到30年代后期,尤其是抗战时期,中国知识界对现代化内涵的理解,最终落实到近代科学技术与工业化上。

——阎书钦《20世纪30年代中国知识界“现代化”理念的形成及其内涵流变》

材料二扩大企业在生产经营计划、产品销售、产品价格、物资选购、资金使用、资产处理、机构设置、劳动人事工资奖金、联合经营等10个方面的自主权。在计划方面,国家向企业下达的指令性产品生产计划缩小到40种左右,企业完成指令性计划后,可根据市场需要自行安排生产。在购销方面,国家统配物质品种缩小到10种左右,企业既可以通过市场选购原材料,又可以根据市场自销超计划产品,并可在一定范围内实行议价或自行定价。

——整理自1984年5月《国务院关于进一步扩大国营工业企业自主权的暂行规定》

材料三进入新世纪后,我国对外开放由有限范围、地域、领域内的开放转变为全方位、多层次、宽领域的开放;由以试点为特征的政策性开放转变为在法律框架下的制度性开放;由被动地接受国际经贸规则的开放,转变为主动参与制定国际经贸规则的开放;由只能依靠双边磋商机制协调经贸关系的开放,转变为双边多边机制相互结合和相互促进的开放。在深化改革开放的基础上,我国经济建设进一步向现代化迈进。

——整理自《新中国60周年系列报告》

(1)根据材料一并结合所学知识,从经济角度分析,当时就现代化展开的讨论有何现实基础? (3分)

(2)根据材料二,概括国家在国营企业工业政策方面的变化。根据材料三,指出进入新世纪后我国对外开放的特点。(7分)

(3)根据上述材料并结合所学知识,分析推动我国现代化建设的因素。(6分)