20世纪的战争与和平

材料 联合国在各种非政治生活方面十分成功。……它在执行维持和平这一主要任务方面却成绩时好时坏。它通过提供保持友好关系的媒介,帮助阻止了大国间的全面战争。它已制止了不涉及大国重大利益的印度尼西亚、以色列和克什米尔这些地区的战争。但是,它未能阻止朝鲜、阿尔及利亚、埃及和越南的一系列局部战争即“灌木林火”战争。在1962年的极度危险的古巴危机中,联合国也没有举行任何磋商会议。尤其在欧洲大陆,联合国被证明几乎是软弱无力的。在那里,冷战扩大了共产党集团和非共产党集团之间的鸿沟,这一鸿沟最后宽到不可逾越的程度。因此,各大国各行其是,组织了相对抗的安全防卫体系,对每次危机都独自作出反应。同国联一样,联合国的主要困难在于:在一个由主权国家组成的世界中,它能提供一台解决争端的机器,但却不能下令使用这台机器。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》(1999年版)

(1)根据材料并结合所学知识,概括指出联合国成立以来维持和平方面成绩“时好时坏”的表现。

(2)根据材料并结合所学知识,分析指出联合国在维持和平方面成绩“时好时坏”的原因。

(20世纪的战争与和平)阅读下列材料,回答问题:

材料一 1950 年法国外交部长莫内说:“和平只能建立在相互平等的基础上。1919 年我们缺少和平,是因为我们实行歧视他人的高人一等的政策。”他认为在法德交界三角地带的煤钢工业,是互相补充的,由于人为的国界划分和民族主义的形成,造成双方为了这一地区而进行激烈的冲突,任何一方失去这一地带,就感到安全没有保证,于是发生一次又一次的冲突和战争,而煤钢工业作为军事实力的关键问题,又使冲突更加严重了。

——摘自《欧洲之父一一莫内回忆录》

材料二(第一次世界大战)战争的最大影响则集中体现于对人类进步信仰的丧失,这种信仰在1914年6月以前曾被视为西方文明的标志。……毫不夸张地说,战争使欧洲知识界的精英们坠入绝望的精神探索,在战争留下的一片愁云惨雾中寻求答案。

——(美)杰弗里·帕克《剑桥战争史》

材料三 第二次世界大战之后,不可阻挡的革命浪潮席卷诸殖民帝国,极其迅速地结束了欧洲的统治。……由于数百万殖民地居民在盟国和日本的军队和劳改营中的服役,这种世界范围的殖民地觉醒得到了进一步的促进。

——(美)斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

⑴结合材料一和所学知识,指出法国“歧视”德国有关煤钢工业方面的具体表现,这些“歧视”政策产生了哪些消极影响?

⑵结合材料二和所学知识,概括指出第一次世界大战对欧洲人思想观念的影响。

⑶根据材料三,概括二战后世界殖民体系瓦解的原因。

(近代社会的民主思想与实践)阅读下列材料,回答问题。

材料一《人权法案》保证了宗教信仰自由、言论自由、出版自由和集会自由。因此,美国宪法同英国的解决办法一样,通过限制公民权、通过规定对议长和参议员的间接选举和对不同时期的政府各部门的选举,仔细地保护有产阶级的利益。这些安排的目的是要使一个激进的民众运动在任何一个时候都无法获得对整个政府的控制、都不会引起危险的变革。

材料二随着19世纪的逝去,自由主义……性质上起了明显的变化。在群众通过接受愈来愈多的教育和参加工会组织而变得更加自信的同时,自由主义不可能继续主要关心资产阶级的利益。……投票箱前的平等补充了法律面前的平等。到19世纪末叶,成年男子选举权已在西欧大部分国家起作用。以往,政府对经济问题和社会问题的干涉一向被看做是对自然法则的作用的干涉,是有害的、无效的。公民自由权和选举权不能使劳动者免受由失业、疾病、伤残和老年引起的贫困和不安全。因而,他们利用选举权和王会组织迫切要求实行社会改革。在这种压力下,一种新的、民主的自由主义发展起来,它承认国家对全体公民的福利所负的责任。

--以上两则材料均摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)根据材料一、二,说明两个时期自由主义的不同特点。

(2)根据材料信息和所学知识,说明这些变化的原因。

(历史上重大改革回眸)阅读下列材料,回答问题。

材料一宋神宗熙宁、元丰年间(公元1068~1085年),王安石创立太学三舍法,将太学分为外、内、上三等,初入学为外舍生,经年考月试便能逐渐升为上舍生;上舍生毕业成绩优等的可以免试授官,中等的参加殿试,下等的经吏部考试再经殿试后也可授官,从而使学校教育与仕进的结合更加紧密。

—张创新《中国政治制度史》

材料二 1863年6月18日,亚历山大二世批准了国务会议提交的《大学章程》,取消了教育部督学对大学的种种干预,恢复了1835年被尼古拉一世取消的大学自治。1864年6月14日,颁布了《关于初等国民学校条例》,其中规定允许社会团体和私人创办小学。1864年11月19日,颁布了《中学章程》。根据这个章程,中学分为古典中学和实用中学(重点学习数学与自然科学)两类。

—刘祖熙《改革与革命》

材料三维新伊始,先破陋习,特广求知识于世界之卓见,一时取西洋之长,虽奏耳目一新之效,其流弊为轻仁义忠孝,徒以洋风是竟,恐终将招至不明君臣父子之大义亦不可测。此非我邦教学之本意也。是故自今而后,应基于祖宗训典,专一阐明仁义忠孝,道德之学主述孔子。

—《教育大旨》(日本文部省,1879年)

(1)材料一体现了王安石变法的哪一项措施?实施这一措施的目的是什么?

(2)根据材料二,概括亚历山大二世教育改革的主要内容。(6分)

(3)根据材料三并结合所学知识,概括日本教育改革的指导思想。

阅读材料,完成下列要求

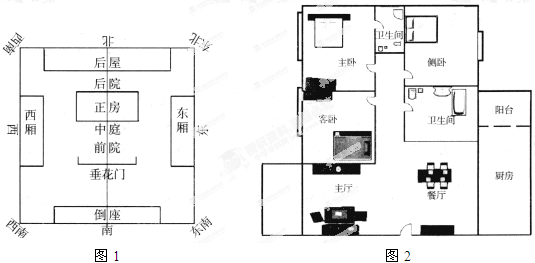

材料一四合院是由东、西、南、北四面房子围合起来形成的内院式住宅。内宅居住的分配是非常严格的,所谓“北屋为尊,两厢次之”,位置优越显赫的正房,都要给家长居住。东西两侧的卧室也有尊卑之分,东侧为尊,正室居住,西侧为卑,偏房居住,而西厢房的高度及宽度,都比东厢略矮小。

材料二图1为北京四合院平面结构图,四合院始于12世纪,是中国传统居住建筑的典范。图2为2012年开盘的深圳某楼盘户型结构图。

提取材料中的信息,结合所学知识,从户型结构变化的角度,对古今中国人住宅观进行比较

阅读材料,完成下列要求。

材料一何谓自由?曰:粗言之则不受压制,即谓之自由焉耳。压制之道不外二端:一曰君权之压制,一曰外权之压制。脱君权之压制而一旦自由者,法国是也;脱外权之压制而一旦自由者,美国是也。故凡受君权之压制而不能为法国人之所为者,非国民也;凡受外国之压制而不能为美国人之所为者,非国民也。……非播国民之种子不可。播之奈何?曰法兰西革命以前,其民之憔悴于虐政者,非犹我今日乎?其全国无一国民,非犹我今日乎?其所以有今日者,何也?盖以法国为国民之田,以十八世纪诸学士为国民之农夫,以自由平等之说为国民之种子。孟德斯鸠苦心焦虑,审慎周详,其播之也出以和平……故今日法国之民,得以食国民之果者,皆数人之功也。且也当时美国之学士,皆自称为法国理学士之弟子,而卒以脱英国之压制,则法国之种子且波及于美洲。

——《国民报》第二期

材料二作为一个崛起中的大国,今天中国的民族主义越来越表现出其自发性。也就是说,民族主义在中国已经变成一种客观的存在。政府的确可以利用民族主义来论证政策的合理合法性,但这方面,中国政府非常节制。从中央到地方,没有一位政治人物可以大肆动员民族主义,诉诸于民族主义……因此,中国政府在这方面可以做得更多,使得民族主义变得更为理性,增进国家利益。

和中国不同,日本政府在民族主义方面越来越表现为动员型。和其它很多发达国家一样,日本的大众民主越来越难以产生一种强有力的政府。为了政治的需要,日本的政治人物往往以民主为借口,用民粹主义政治方式动员着民间存在着的民族主义资源。结果,牺牲的往往是日本和其它国家的关系,尤其是和其邻国中国、韩国的关系……较之中国,日本民族主义具有更大的动力。而日本民族主义的勃兴,又必然刺激中国和韩国民族主义……。

……更为重要的是,这些国家针对中国的民族主义,往往把另一个大国即美国也牵涉在内,而美国出于其对地缘政治的需要,往往对这些国家的民族主义推波助澜。这更增加了这些国家民族主义的国际复杂性。

——郑永年《亚洲民族主义与区域安全》

(1)根据材料一,概括当时中国知识界对美国革命与法国革命之间认识的区别和联系。并指出作者的意图。

(2)根据材料二,概括当今世界“民族主义”发展的特点。

(3)根据上述材料,谈谈你对“民族主义”的认识。