阅读下段文言文,完成题。

赵且①伐②燕。苏代③为燕谓惠王④曰:“今者臣来过易水⑤, 蚌方出曝⑥而鹬⑦啄其肉,蚌合而拑其喙。鹬曰:‘今日不雨,明日不雨,即有死蚌。’蚌亦谓鹬曰:‘今日不出,明日不出,即有死鹬。’两者不肯相舍,渔者得而并禽⑧之。今赵且伐燕,燕赵久相支⑨,以弊⑩大众,臣恐强秦之为渔父也。故愿王熟计之也!”惠王曰:“善。”

(选自《战国策》)

[注释]①且:副词,将要。②伐:讨伐,攻打。③苏代:战国时期的辩士。④惠王:赵惠文王。⑤易水:河流名。在河北省西部。⑥曝(pù):晒太阳。⑦鹬(yù):水鸟名,常在水边或田野捕吃小鱼、小虫和虾类。⑧禽:同“擒”,捕捉,抓住。⑨相支:相持,对峙的意思。⑩弊:同“蔽”,蒙蔽。解释下列加线的字。

(1)蚌方出曝而鹬啄其肉 (2)蚌合而拑其喙

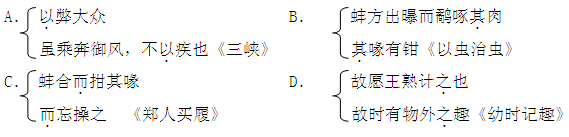

(3)今日不雨 (4)乃止 下列各组句子中加点的词意义和用法相同的一项是

翻译下列句子。

(1)两者不肯相舍,渔者得而并禽之。

_

(2)自非亭午夜分,不见曦月。

_

(3)心之所向,则或千或百果然鹤也。

这则故事后来演化为成语: _ , _ 。文中苏代借用故事劝说

赵惠文王有什么好处?

_

_

阅读下面选段,完成小题。

选段1: 金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

选段2:初,权谓吕蒙曰:“卿今当涂掌事,不可不学!”蒙辞以军中多务。权曰:“孤岂欲卿治经为博士邪!但当涉猎,见往事耳。卿言多务,孰若孤?孤常读书,自以为大有所益。”蒙乃始就学,及鲁肃过寻阳,与蒙论议,大惊曰:“卿今者才略,非复吴下阿蒙!”蒙曰:“士别三日,即更刮目相待,大兄何见事之晚乎!”肃遂拜蒙母,结友而别。解释下列句子中的词语。

①传一乡秀才观之( )②日扳仲永环谒于邑人()

③但当涉猎,见往事耳()④及鲁肃过寻阳()下列加点词意思相同的一组是()

A并自为其名孤岂卿治经为博士邪

B.于舅家见之见往事耳

C. 自是指物作诗立就蒙乃始就学

D或以钱币乞之辞以军中多务方仲永与吕蒙的结局有什么不同?造成不同结局的原因是什么?用原文回答。

方仲永:

吕蒙:方仲永和吕蒙的不同结局,给我们什么启发?

文言文阅读

韩康伯①数岁,家酷贫,至大寒,止得襦②,母殷夫人自成之,令康伯捉熨斗。谓康伯曰:“且著襦,寻作复裈③。”儿云:“已足,不须复裈也。”母问其故,乃答曰:“火在熨斗中而柄热,今既著襦,下④亦当暖,故不须耳。”母甚异之,知为国器⑤。(选自《世说新语·夙惠》,略改)

【注释】①〔韩康伯〕名伯,东晋大官,玄学思想家。②〔襦(rú)〕短袄。③〔复裈(kūn)〕夹裤。裈,裤子。④〔下〕下身。⑤〔国器〕治国之才,国家的栋梁之材。 下列句中加点的实词解释有误的一项是( )

| A.止得襦(同“只”)两股战战(大腿) |

| B.母殷夫人自成之(缝制)胡不见我于王(看见) |

| C.寻作复裈(不久)便扶向路(原先,从前的) |

| D.母甚异之(对……感到惊异)每至晴初霜旦(下霜,降霜) |

下列句中加点的虚词意义和用法相同的一项是( )

| A.母殷夫人自成之当余之从师也 |

| B.母问其故其如土石何 |

| C.乃答曰乃重修岳阳楼 |

| D.火在熨斗中而柄热潭西南而望 |

下列各项理解不当的一项是( )

| A.文中的殷夫人是一位关爱孩子,并且善于洞察孩子心理的母亲。 |

| B.“母甚异之,知为国器”侧面表现出韩康伯从小就身体强健,超过常人。 |

| C.这个故事若作为事实论据则可论证这样的论点:穷人的孩子早当家。 |

| D.从本文选自《世说新语·夙惠》可以看出,“夙惠”有“早年聪慧”的意思。 |

用现代汉语翻译下列句子。

(1)自是指物作诗立就。(《伤仲永》)

(2)今既著襦,下亦当暖,故不须耳。

纵山居闲情

山静日长

◆[宋] 罗大经

唐子西诗云:“山静似太古,日长如小年。”余家深山之中,每春夏之交,苍藓盈阶,落花满径,门无剥啄①,松影参差,禽声上下。午睡初足,旋汲山泉,拾松枝,煮苦茗啜之。随意读《周易》《国风》《左氏传》《离骚》《太史公书》及陶杜诗、韩苏文数篇。从容步山径,抚松竹,与麛②犊共偃息于长林丰草间。坐弄流泉,漱齿濯足。既归竹窗下,则山妻③稚子,作笋蕨④,供麦饭,欣然一饱。弄笔窗前,随大小作数十字,展所藏法帖、墨迹、画卷纵观之。兴到则吟小诗,或草《玉露》⑤一两段,再烹苦茗一杯。出步溪边,邂逅园翁溪叟,问桑麻,说粳稻,量晴校雨,探节数时,相与剧谈⑥一晌。归而倚杖柴门之下则夕阳在山紫绿万状,变幻顷刻,恍可入目。牛背笛声,两两来归,则月印前溪(A )。

味子西此句,可谓妙绝。然此句妙矣,识其妙者盖少。彼牵黄臂苍,驰猎⑦于声利之场者,但见衮衮马头尘、匆匆驹隙影(B ),乌⑧知此句之妙(C )!人能真知此妙,则东坡所谓“无事此静坐,一日似两日,若活七十年,便是百四十”,所得不亦多乎!

【注释】:①剥啄:象声词,形容轻轻敲门的声音。②麛,音mí,小鹿。③山妻:隐士之妻。对自己妻子的谦词。④笋蕨:竹笋和蕨菜。⑤《玉露》:指作者所作笔记《鹤林玉露》。⑥剧谈:畅谈。⑦驰猎: 奔驰追逐。⑧乌:疑问代词,哪里,怎么,何。请解释文中加点词的意思。(4分)

盈()濯()既()相与() 请将文言语气词“耳”“哉”“矣”正确填入文中的A、B、C处。

请用两个逗号为文中画波浪线的语句准确断句。

归而倚杖柴门之下则夕阳在山紫绿万状 翻译文中划横线的句子。

从容步山径,抚松竹,与麛犊共偃息于长林丰草间。 作者认为子西诗句“山静似太古,日长如小年”妙绝,但“识其妙者盖少”,这是为什么呢?请用文中的原句回答。

读完全文,从文章描绘的一幅幅画面里,你发现作者崇尚一种怎样的生活?

积累链接:文中的《国风》出自我国第一部诗歌总集《 A 》,“韩苏文”中的“韩”是指B (填写人名),“陶杜诗”中陶渊明的《归园田居》(其三),直接展现其早出晚归这一田居生活的诗句是C。

阅读下面的文言语段,完成小题。

梁尝有疑狱,群臣半以为当罪,半以为无罪,虽梁王亦疑。梁王曰:“陶之朱公①以布衣富侔②国,是必有奇智。”乃召朱公而问曰:“梁有疑狱,狱吏半以为当罪,半以为不当罪,虽寡人亦疑,吾子决是,奈何?”朱公曰:“臣,鄙民也,不知当狱。虽然,臣之家有二白璧,其色相如也,其径相如也,其泽相如也,然其价一者千金,一者五百金。”王曰:“径与色泽相如也,一者千金,一者五百金,何也?”朱公曰:“侧而视之,一者厚倍,是以千金。”梁王曰:“善,故狱疑则从去,赏疑则从与。”梁国大悦。

由此观之,墙薄则亟坏,缯③薄则亟裂,器薄则亟毁,酒薄则亟酸。夫薄而可以旷日持久者,殆未有也。故有国富民施政教者,宜厚之而可耳。(选自刘向《新序》)

【注释】①陶之朱公:即范蠡(lí),相传他辅佐越王勾践灭吴之后,隐居陶山,改名朱公。②侔(móu):等同。③缯(zēng):丝织品的总称。对下列加点词的理解,不正确的一项是()

| A.梁尝有疑狱狱:案件 | B.臣,鄙民也鄙:浅陋 |

| C.不知当狱当:应当 | D.殆未有也殆:恐怕 |

对下面加点字用法的判断,正确的一项是()

①臣之家有二白璧②侧而视之

③其径相如也④然其价一者千金

| A.①②用法相同,③④用法不同 | B.①②用法相同,③④用法相同 |

| C.①②用法不同,③④用法不同 | D.①②用法不同,③④用法相同 |

下列表述符合原文意思的一项是()

| A.梁王认为陶朱公能依靠做布衣生意而富可敌国,一定有超人的智慧。 |

| B.陶朱公回答梁王询问时,拿一薄一厚两块玉璧作比,暗示梁王治狱要宽厚。 |

| C.梁王听从陶朱公的建议,推行仁政,厚上国人,举国上下欢欣鼓舞。 |

| D.作者姐梁王与陶朱公讨论“疑狱”一事意在说明“物薄易坏”的道理。 |

阅读下面的文言文,完成14-17题。

吾生于乱世,长于戎马,流离播越①,闻见已多。所值名贤,未尝不心醉魂迷向慕之也。人在少年,神情未定,所与款狎②,熏渍③陶染,言笑举动,无心于学,潜移默化,自然似之;何况操履艺能④,较⑤明易习者也?是以与善人居,如入芝兰之室,久而自芳也;与恶人居,如入鲍⑥鱼之肆⑦,久而自臭也。墨子悲于染丝,是之谓矣。君子必慎交游焉。孔子曰:“无友不如己者。”颜、闵之徒⑧,何可世得!但优于我,便足贵之。(选自《颜氏家训·慕贤》)

【注释】①播越:离散。②款狎:指相互问关系亲密。③渍:染。④操履:操守德行。艺能:本领,技能。⑤较:通“皎”,明显。⑥鲍鱼:咸鱼,气味腥臭。肆:店铺。⑧之徒:那样的人。 解释下列句中加点的词。

(l)较明易习者也?(2)君子必慎交游焉。(3)无友不如己者。下列各组句子中,加点词的意义用法相同的一项是()

| A.墨子悲于染丝战于长勺(《曹刿论战》) |

| B.如人芝兰之室,久而自芳也可远观而不可亵玩也(《爱莲说》) |

| C.潜移默化,自然似之河曲智叟笑而止之曰(《愚公移山》) |

| D.是以与善人居杀之以应陈涉(《陈涉世家》) |

将下列句子翻译成现代汉语。

但优于我,便足贵之。下列理解不准确的一项是()

| A.本文论述了外部环境对人精神性情的影响,指出交友对人成长的重要性。 |

| B.本文以“入芝兰之室自香,入鲍鱼之肆自臭”这一生活现象来证明人的神情容易被同化的道理,比喻论证生动形象、自然贴切。 |

| C.“近朱者赤,近墨者黑”也说明了潜移默化的道理,多与名贤交游,方能受到有益熏陶,颜氏家训对现在青少年的成长仍有指导意义。 |

| D.在我国传统文化中,常以莲花的“出淤泥而不染”来象征君子不同流合污的品行,这与本文观点一致。 |